2025年7月20日・21日、山形県の蔵王温泉にて、認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭による、山形県内外の小学生・中学生を対象とした映像制作合宿を実施しました。2日目は、1日目に制作した素材を使って実際にストップモーション・アニメーションを撮影し、試写会を行いました。子どもたちの可能性と地域への愛着を深める、本事業の取り組みについてご紹介します。

実施レポート

映像制作合宿を通じた人材育成と地域との交流

【開催日時】2025年7月20日・21日

【実施内容①】ストップモーション・アニメーション撮影

【実施内容②】試写会・振り返り

実施内容① ストップモーション・アニメーション撮影

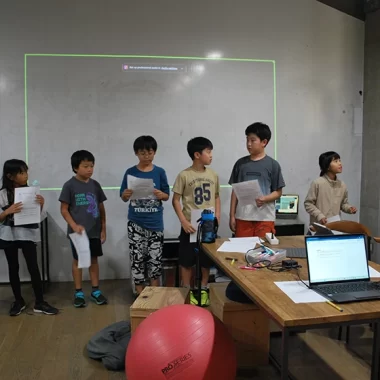

映像制作合宿2日目、ホールに集まった子どもたちは、さっそくストップモーション・アニメーションの撮影に取り組みました。ホワイトボードには、前日に制作したたくさんの素材が貼り出され、子どもたちの頑張りが伺えます。

撮影は、iPadを三脚で固定し、ホワイトボードにマグネットで貼った素材を少しずつ動かしながらStop Motion Studioというアプリで何枚も撮影します。「合宿が終わっても家族のスマートフォンや学校で支給されるタブレットで撮影できるよう、専門的な機材は使わないようにしています」と認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭の理事・岡部愛さんは話します。

A班、B班に分かれて作業しますが、どちらの班でも、ホワイトボードの素材を動かす人、撮影する人、足りない素材を制作する人、机や床を掃除する人など、自然とそれぞれの役割に分かれて作業を進めていきます。

1日目は緊張した面持ちだった子も、2日目にはすっかり打ち解けた様子で、より活発に意見を交わしていました。「学校行事等が新型コロナウイルスの影響を受けた世代で、かつ文科系の活動の合宿はあまりないので、みんな喜んでくれたようです」と探究教室ESTEMのスタッフ・阿部宣行さんは話します。

撮影は、9時~12時の3時間かけて行います。1秒間の動画に必要な画像は5枚。1分間の映像を作るためには、300枚の画像を撮影しなければなりません。しかし、子どもたちは飽きることなく、コツコツと写真を撮り続けていきます。

撮影を進めながら「ここで玉こんにゃくを食べたらおもしろいよね」「バスから降りてくるのはどう?」「宇宙人を登場させよう!」など、次々とアイデアが生み出されます。時折、講師の稲吉さんや濱田さんが「ここの展開が早いかもしれない」「きっかけがほしいから、文字を挿入するといいかもしれないね」など、プロの目線からアドバイスしていきます。子どもたちの自由な発想をさらに伸ばすような周囲の声掛けに、子どもたちも楽しみながらのびのびと映像制作を進めていきます。

まずはB班が、そしてA班が映像を完成させることができました。完成した作品を見終わると、みんなで飛び跳ねながら喜んでいました。これまで見守ってきたスタッフや講師の皆さんも満面の笑みでともに喜びを分かち合っていました。

ホールを片付けたあと、昼食休憩をはさみ、午後からの試写会に備えます。

素材を少しずつ動かしながら、一コマずつ撮影していきます

実施内容② 試写会・振り返り

午後1時、子どもたちを迎えにきた保護者とともに試写会が開催されました。

子どもたち、保護者、スタッフは真剣なまなざしで映像を見つめ、試写会が終わるとホールは大きな拍手に包まれました。

試写会終了後、A班とB班の代表者が、作品の良かった点と改善したい点について発表しました。

A班からは「この作品は、隠れたところに面白さがあるので、そこをぜひ探してほしいです。あと、展開が早すぎるところや分かりにくいところがあったので、もっとうまく撮りたかったです」「最初はちょっと不安だったけど、意外とおもしろいものができて良かったと思いました。改善したいところは、やっぱり展開が早すぎたところがあったので、時間があれば、もっとお店を回って買い物をしている場面も作りたかったと思いました」、B班からは「玉こんにゃくや、階段が出てくる場面が良かったと思います。最後のところはたくさん写真を使ったのでごちゃごちゃしたけど、ちゃんと言葉が見えるし、玉こんにゃくも食べていることを細かく表せたのでよかったと思いました」「ストーリーが良かったという意見もありました」などと感想を述べました。

保護者からは「宇宙人が登場するっていうストーリーがおもしろいと思ったのですが、みんなで考えたのですか?」「串にささった玉こんにゃくが、3つ、2つ、1つ減っていて食べている途中ということが分かり、細かいところまで考えて作っていることが伝わってきました」といった感想があがりました。

その後、スタッフ、子どもたちが一人ずつ映像制作合宿の感想を述べました。

子どもたちからは「一コマずつ撮影するのは大変だったけど、だからこうやってやりがいのある映像を作れたんだなって思いました」「初日に街を探索するのが楽しかったです」「みんなで協力して何かを作るのが楽しかった」といった感想があがりました。

また、探究教室ESTEMスタッフ・田口雄太さんは「みんなで協力して、チームとしてまとまっていく姿を見られてうれしく思いました。もっとこうすればよかった、という意見が出てくるということは、それだけ映像づくりに真剣に向き合ってくれたということだと思います。これから編集作業や10月の上映会に向けた発表の練習もありますので、引き続き一緒に頑張りましょう」とお話がありました。岡部さんも「子どもたちはとてもクリエイティブな発想やアイデアを持っていて、ツールを渡せば作れることが私にとっても刺激になりました。学校の部活動が外部に移行する中、文科系の子どもたちが作品を作る場所が、これから減っていくと思います。こういう機会にツールを覚えてもらって、家庭でもぜひ続けていってほしいと思います」と今後の期待を伝えました。

今回の合宿では、子どもたちが実際に街を歩き、仲間やお店の人とコミュニケーションを取りながら活動することで、社会との関わりと持つことができ、また地域への愛着にもつながったと考えます。

これから、10月の上映会に向けて、BGMやエンドロールを追加するなどの編集作業を行う予定です。引き続き、本事業を支援し、その様子をレポートしていきます。

出来上がった動画をチェックする子どもたち

子どもたちの感想

「これまで一人でものづくりをしたことがありましたが、みんなでものづくりをしてみたいと思って参加しました。けっこう大変だったけど、みんなで協力できたので楽しかったです」

「蔵王でスキーをしたときに蔵王が好きになったことと、アウトドアが好きだったので参加しました。歩いて写真を撮るのが楽しかったです。特に神社の風景がよく撮れました」

「お父さんが持って帰ってきたチラシを見て、面白そうだと思って応募しました。合宿は疲れたけど、映像を作るのは面白かったので、家でもやってみたいと思います」

「うまくいって良かったです。達成感がありました。またやってみたいし、将来はクリエイターになりたいと思います」