山形県山形市七日町には、かつて映画館が軒を連ねる「シネマ通り」と呼ばれる一帯があり、多くの人で賑わいました。時代の流れとともに多くの映画館は撤退しましたが、1989年から山形市の市政施行百周年を記念して「山形国際ドキュメンタリー映画祭」(主催:認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭。以下、同法人という。)が2年に1回開催され、「映画のまち」として国内外から注目を集めています。また、同法人では、映像教育活動の一環として、2004年から子どもたちを対象に映像制作ワークショップ「子ども映画工房」を実施しています。今年度は、「子ども映画工房」の合宿版として1泊2日の映像制作合宿を開催。映像制作合宿で撮影したアニメーション映像は、数回の編集作業を経て、山形国際ドキュメンタリー映画祭2025の会場で上映する予定です。

子どもたちに作る楽しさを伝えるとともに、子どもたちの挑戦意欲や達成感を育み、また、地域住民との交流による地域活性化につながる本事業のレポートをご紹介します。

実施レポート

映像制作合宿を通じた人材育成と地域との交流

【開催日時】2025年7月20日・21日

【実施内容①】蔵王温泉街での取材と写真撮影

【実施内容②】映像構成を考える話し合い、アニメーション撮影準備

実施内容① 蔵王温泉街での取材と写真撮影

2025年7月20日・21日、山形県蔵王温泉のホテル「松金屋アネックス」にて、「映像制作キャンプ2025」が開催されました。参加したのは、山形県・宮城県から集まった小学3年生~中学2年生の児童・生徒19人です。本合宿の主催者として、認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭の理事・岡部愛さん、共催者の探究教室ESTEMの田口雄太さんと阿部宣行さん、山形国際ドキュメンタリー映画祭・ESTEMとともに関わってきたボランティアスタッフの天本里実子さんが同行しました。また、動画クリエイターの稲吉翔平さんと、映像制作を行う株式会社KUNK代表・濱田直樹さんが講師を務めました。

合宿では、ストップモーション・アニメーション※による映像制作に取り組みます。テーマは「蔵王温泉の魅力を発信!」。見た人が、蔵王温泉に行ってみたいと思うようなアニメーションを制作します。

(※)止まっているもの・人を少しずつ動かしながら撮影し、続けて再生することでアニメーションを作る手法。コマ撮りアニメともいわれる。

合宿1日目、オリエンテーションとして田口さんから合宿の概要やスケジュール、注意事項等の説明をした後、一人ずつ自己紹介を行いました。その後、講師の稲吉さんが映像制作に関して説明しました。稲吉さんは「映像をつくるときに大事にしていることは、見た人にどう思ってもらいたいかを考えること。一つの作品を作るためにはさまざまな役割があるので、みんなで頑張っていきましょう」と話し、また今回のテーマである「蔵王温泉の魅力を発信!」についても「魅力ってなんだと思いますか?」と問いかけ、「魅力とは人の心を引き付ける、夢中にさせる力のこと。みんなで実際に蔵王温泉街を歩いて、お店の人に聞きながら、素敵だなと思うところを撮影していきましょう」と呼びかけました。

その後、蔵王温泉街へ移動して取材と写真撮影を行いました。取材と写真撮影では、蔵王温泉街のお店を訪問しながら「酢川温泉神社」を目指し、数台のiPadを使ってみんなで撮影します。

ホテルを出発すると、子どもたちはすぐに花や虫、看板などを撮影しながら歩き始めました。

最初の目的地である「湯の花茶屋 新左衛門の湯」に到着すると、店内を見たり、お店の人に話を聞いたりしながら、映像に使う商品や風景を撮影していきます。お店の人のご厚意で足湯に入らせていただくと、子どもたちは「足湯って気持ちいい!」「ここから撮影してみよう」などと声をあげながら、足湯に入る人と撮影する人に分かれます。ここでは、蔵王温泉らしいお土産や、足湯の全景、足湯に入る様子などを撮影しました。

さらに、民宿で土産店も併設する「雪ぐら」や、蔵王温泉名物のいがもちを販売する「ロッジ まつぽっくり」、雑貨を販売する「Zao Onsen 湯旅屋 高湯堂」などを訪問し、お店の人と話しながらお土産品や店内に飾ってあるこけし、おみくじなどを撮影していきます。また、温泉街を歩きながら、山頂へ向かうロープウェイや、温泉成分で緑色に見える川、共同浴場など、子どもたちが蔵王温泉の魅力だと感じたものを次々に撮影していきます。

ゴールの酢川温泉神社に着くと、汗を流しながら急な階段を上り、頂上にある社殿では御朱印を押すことができました。「これも映像に使おう」と、映像の構成も膨らんでいきます。

ご厚意で開けていただいた高湯堂の射的場で撮影。温泉街らしい写真が撮れました

実施内容② 映像構成を考える話し合い、アニメーション撮影準備

ホールに戻ると、子どもたちが撮影した膨大な数の写真を印刷し、映像制作の素材として使えるように切る作業に移ります。今回の映像制作では、Stop Motion Studioというアプリを使い、切った写真にマグネットを付けてホワイトボード上で動かしながら、1コマずつiPadで撮影していきます。ここからは、A班・B班に分かれて作業を進めていきます。

A班は玉こんにゃくを販売していた「雪ぐら」と「酢川温泉神社」、B班は足湯を楽しんだ「新左衛門の湯」と「高湯堂」の紹介映像を制作することに決まりました。

まずは各班で映像構成について話し合います。A班では物語の内容について話し合い「ロールプレイングゲームのように、玉こんにゃくを食べるとパワーアップするのはどう?」「御朱印をご褒美アイテムにしたらおもしろいかも」とアイデアが飛び交います。

B班では、撮影でどこが印象に残ったか、どんな映像を作りたいかを発表することにしました。「宇宙人が登場するのがいいと思います」「進行役がいて、味方が増えていくストーリーがいい」など、さまざまな意見があがりました。

ここで稲吉さんから、「今回のテーマである『蔵王温泉の魅力』をどう伝えるかを考えていきましょう。また、映像でどういう動きを取り入れるのかもイメージしよう」と、改めて映像制作のポイントが伝えられました。

写真を切りながら、「ここに文字がほしい」「宇宙人を登場させたいから絵で描こう」「ここでみんなを登場させたい」などとより具体的にイメージが膨らみ、足りない素材をその場で撮影・制作します。子どもたちは、写真を切る人、絵を描く人、マグネットを貼る人に分かれ、また紙屑が散らばった机を見て年上の子がゴミ箱をつくるなど、自然と役割を見つけて動いていきます。切った素材をホワイトボードに貼り、実際にiPadで撮影するうちに、子どもたちは映像制作のコツをすぐにつかんでいました。

ここで、1日目の作業が終了となりました。切り取った絵や描いた絵を使って、2日目には実際にアニメーションを撮影し、試写会を行う予定です。

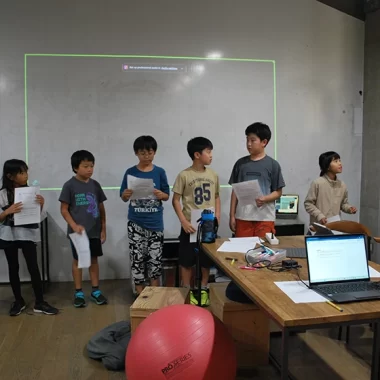

動画の構想について話し合う子どもたち

本合宿の主催者

認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭理事・岡部愛さんの思い

山形国際ドキュメンタリー映画祭では継続してワークショップを行っていますが、その次の段階を学びたいと考えた子どもたちの受け皿がないことが課題となっていました。また、部活動の外部移行により文化系の部活を希望する子どもたちの活動の場がなくなっていたことや、「映画のまち」の文化をつなぎ、子どもたちの社会との交流を生み出したいとの思いから、探究教室ESTEMとともに「子ども監督育成プロジェクト」を発足しました。映像制作合宿はこの活動の一環として始めたものになります。今の子どもたちはYouTubeを見て育っているので、映像のテクニックを知らなくても撮影できてしまいます。映像を見るだけではなく、自分も映像を作れること、作ることの楽しさを感じてほしいと思います。

合宿企画・運営の専門家

探究教室ESTEM・田口雄太さんの思い

普段は、放課後の探究教室ESTEMなどで子どもたちがさまざまな経験ができるようにサポートしています。映像制作合宿は、このESTEMのノウハウと山形国際ドキュメンタリー映画祭のノウハウを合わせて、子どもたちの創造力やコミュニケーション力を育てるとともに山形の素晴らしい映像文化をつなげていきたいと始めたものになります。

一つの作品を作る中で絆が生まれる過程を見られて、子どもたちが持つ力を改めて感じました。これからも、子どもたちが持つ力を育てていきたいと思います。

探究教室ESTEM・阿部宣行さんの思い

講師の方にご参加いただいたため、多くのアイデアが生まれてとてもありがたいと感じています。この取り組みを教材として、山形県内の小・中学校に広められたらうれしいですね。iPadやスマートフォンなど家にあるもので撮影できるので、子どもたちにはこれからも学校や家でも映像を作ってほしいと思います。

ボランティアスタッフ・天本里実子さんの思い

最初は緊張していた子どもたちも、少しずつ距離を縮めて、意見を出し合っている姿を見て、子どもたちが持つ力を改めて感じることができました。今回の合宿でどんな作品が出来上がるのか、子どもたちの成長とともにとても楽しみにしています。