2024年12月17日に行われた、一般社団法人ICTてらこや(以下、ICTてらこや)によるフリースクール「みんなのまなびば ぐるぐるの森」(以下、ぐるぐるの森)でのプログラミング体験事業。「とうほくプロコン2024」に応募する作品づくりが大詰めを迎え、大人も子どもも協力し合いながら完成に向けて作業を進めています。トライ&エラーを繰り返しながらようやく完成に近づいた、第7回の様子をレポートします。

実施レポート

フリースクール「ぐるぐるの森」でのプログラミング体験 第7回

【開催日時】2024年12月17日

【実施内容】「とうほくプロコン2024」に応募する作品の制作

実施内容 「とうほくプロコン2024」に応募する作品の制作

前日に降った雪で、ぐるぐるの森がある「盛岡市動物公園ZOOMO」にも雪が積もっていました。子どもたちは秋まで活動の拠点としていたテラス近辺の雪かきを終えると、隣接する屋内施設のZOOMO BASEに集まり、プログラミング体験を始めました。

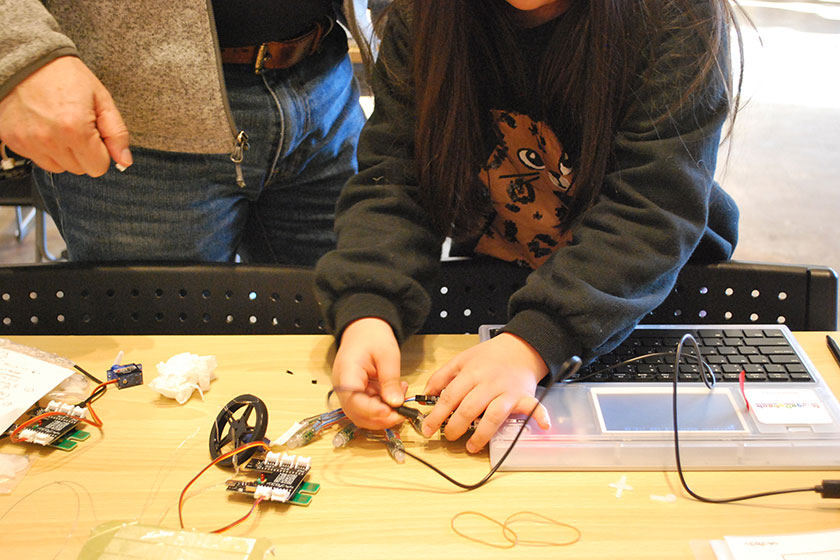

子どもたちはぐるぐるの森以外の時間でも自主的に作品づくりに取り組み、前回からさらに改良を重ねていました。自宅では両親のサポートもあったそうで、プログラミング体験が周囲の大人にも影響を広げていることが伺えます。

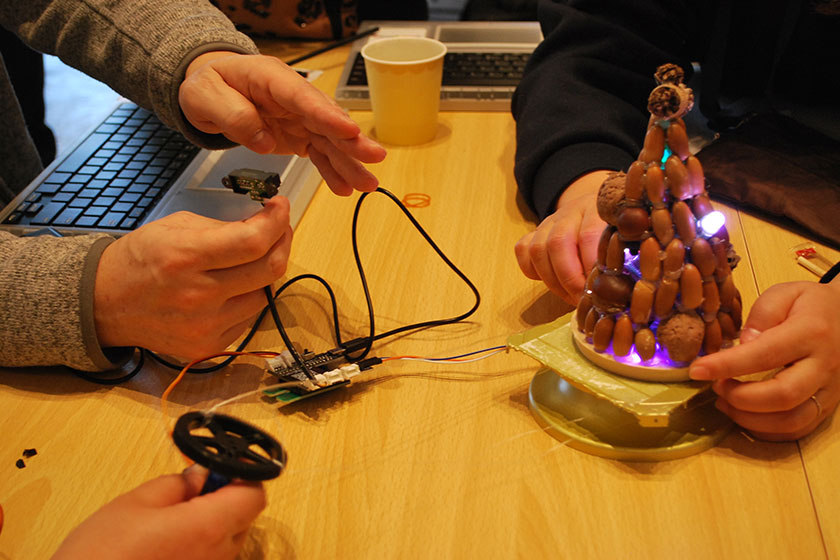

子どもたちは作品を回転させようと考え、回転させる角度も決めていました。問題は「どのような機構で回転させるのか」です。「ここからは大人も一緒に考えましょう」とICTてらこや代表理事・荒木義彦さん。そこで、今回は子どもたちと一緒にぐるぐるの森代表・山内まどかさんやスタッフの方も作品を動かす方法を考えることにしました。

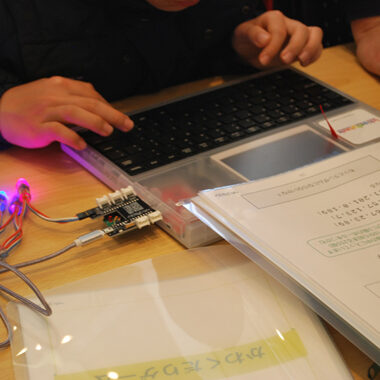

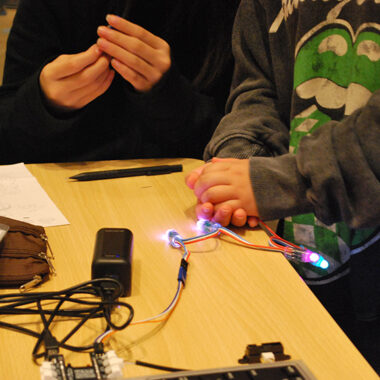

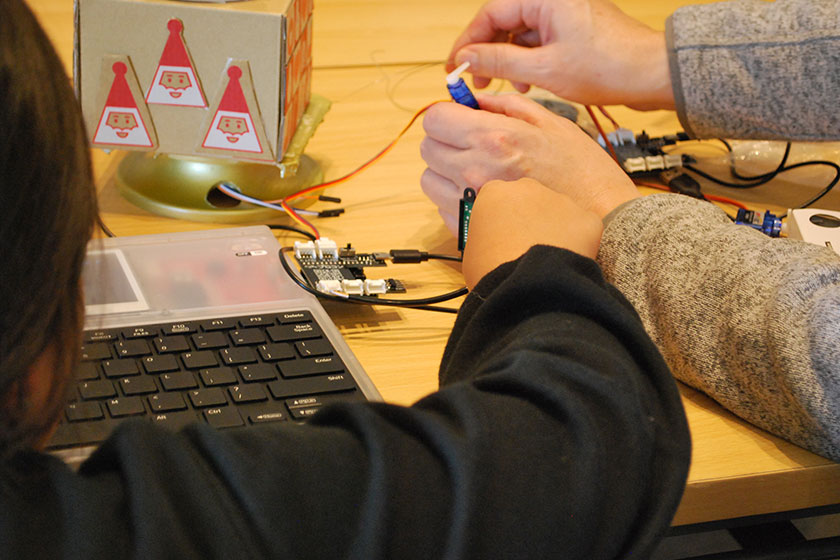

まずは、手を近づけると距離センサーが反応し、土台と連動したサーボモーターが動くプログラムをパソコンに入力します。

サーボモーターを動かすプログラミングは初めてですが、荒木さんはサーボモーターを動かす角度や間隔を相談しながら「1秒間が60とすると、3秒はいくつになる?」などと問いかけてプログラミングをサポートします。

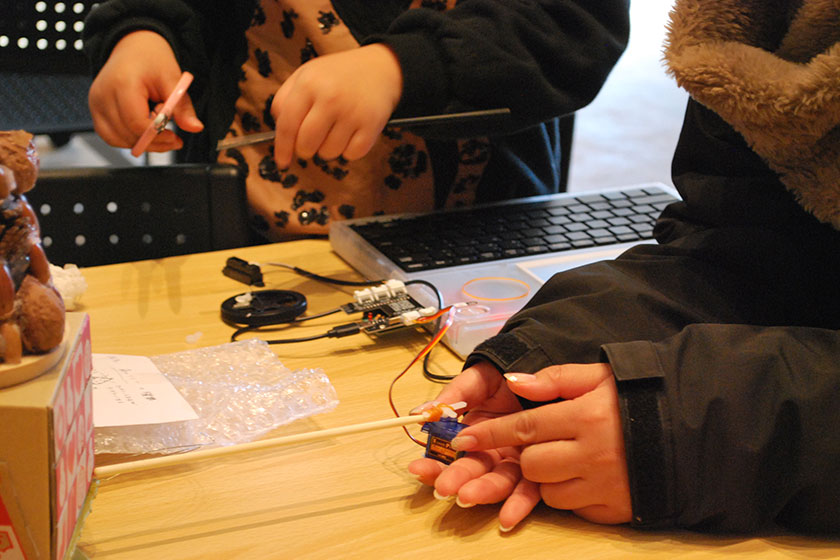

プログラミングの次は、サーボモーターと作品を連動させる機構を考えます。最初に、自宅でお父さんが付けてくれたというワイヤを、サーボモーターの先端に付けられたアームに固定して動かす方法を試しました。しかし、うまく回転させることができません。再度「ここをゴムで固定したら?」「ワイヤを少し切ってみたら?」と、みんなで話し合います。

自宅で考えたプログラムのメモをもとに入力します

荒木さんは「大人も、子どもと一緒に考えるのがとても大事だと感じています。一緒に考えてくれる姿を見ていた子どもたちは、大人になったときに同じように子どもと接するようになると思います」と話します。

子どもたちからは「やってみないと分からないよね」「考えるよりやったほうが早いよ」と声があがり、チャレンジしようとする前向きな気持ちが育まれていることが分かります。

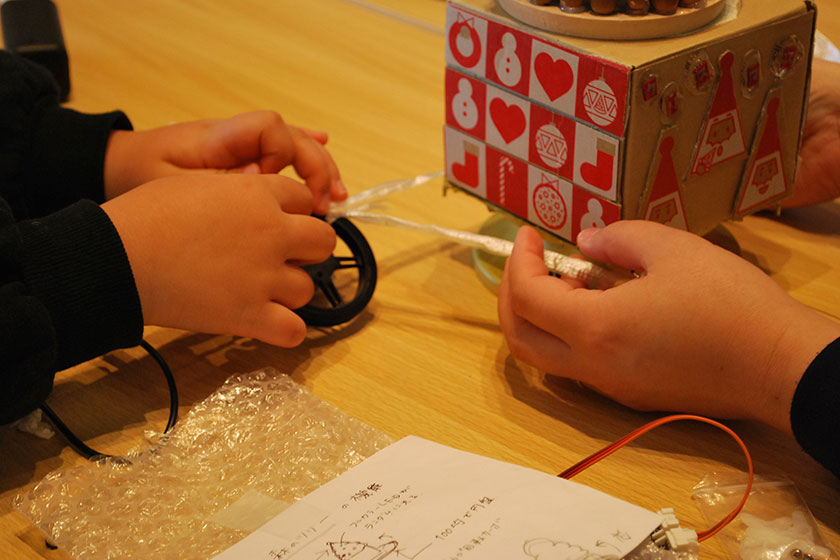

サーボモーターと作品の連動が難しいことを見越していた荒木さんは、ワイヤを回転させる部品を準備していました。この部品を使うと、アイデアの幅も広がります。さらに、それぞれが割りばしやストローなど、持っていたものやその場で調達したものも使って機構を考えます。「さまざまな方法を考えて、うまくいかなかったら原因を考えて直せばいい。動かし方に正解はありません」と荒木さん。山内さんやスタッフ、子どもたちも、荒木さんが準備した部品、割りばしやストローを軸に使った機構など、さまざまな方法を試していきます。

なかなか思うように回転させられず、失敗が続きますが、そのたびに失敗の原因を考え「ここを長くしてみよう」「やっぱり前のやり方に戻して、ここを改良してみよう」と、新しい挑戦が生まれます。そして、失敗しても大きな笑い声が上がるなど、その挑戦を楽しんでいる様子が見られます。

ようやく、作品の台にサーボモーター・部品・ヒモをつなぎ、作品を回転させる方法にたどり着きました。大人も子どもも、達成感に満ちた笑顔で成功を喜びます。

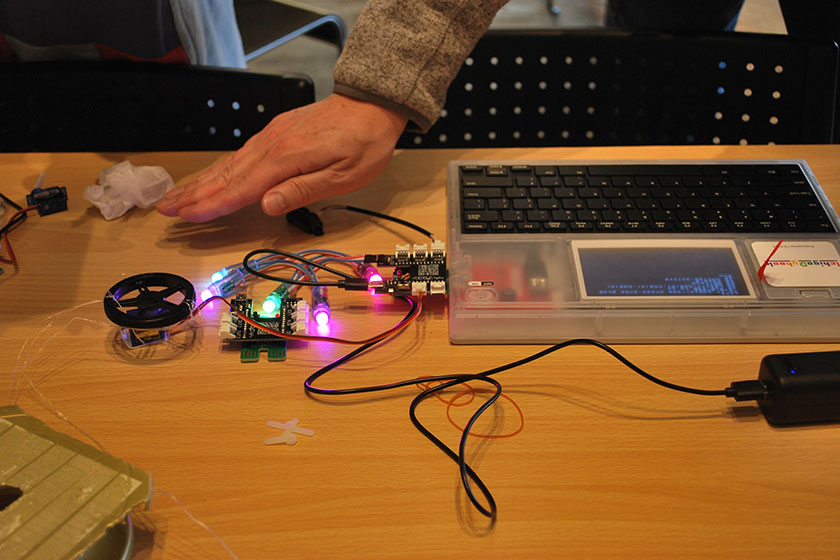

機構が完成したことから、次は作品に仕込むLEDライトと距離センサーを組み合わせるプログラミングに取り組みます。ここでは、新たにプログラミングの「変数」について学びます。LEDライトのRGB(赤・緑・青)の値を、普段はゼロに、距離センサーに近づいたときには数値が大きくなるように変数を設定することで、人が近づくとLEDライトが光るようになります。さらに、サーボモーターのプログラムも組み合わせることで、人が近づくと回転しながら光る仕組みが出来上がりました。 「プログラムの理屈が分かれば、子どもはすぐに理解できるようになりますし、大人もプログラミングへのハードルが下がるでしょう。地域の大人の方々には、難しいプログラムを覚えるより、プログラミングは身近なものという感覚を持ってほしいと考えています」と荒木さんは話します。

冬休みを控えていたため、作品の仕上げは子どもたちが自宅で行うことになり、迎えに来た保護者にも作品について説明しました。保護者からは「家でもプログラムで回転させる角度の数値を考えていて、成長を感じました。失敗することもありましたが、そこから親も一緒に発見できることがありました。子どもの意見を尊重しながら、作品を仕上げていきたい」と話がありました。

次回は完成した作品について振り返る予定です。作品の詳細についてもレポート内で紹介していきます。

人が近づくと距離センサーが感知し、作品が回転しライトが点灯します

ICTてらこや代表理事・荒木さんの思い

プログラミング体験を通して、子どもたちの世界が少しずつ広がっていくことが感じられます。荒木さんは「自分で作れることを知っているのは大きな強みになります。必要なときがきたら、理解できるようになると思います」と話します。今回の体験では、トライ&エラーを繰り返して作品を完成に近づけることができました。「制作に失敗はつきもの。失敗しても心が折れないことが大切。何度失敗しても、立ち上がれることを知ってほしい。そこから、新しいものが生まれていくんです」。