2024年12月3日に行われた、一般社団法人ICTてらこや(以下、ICTてらこや)によるフリースクール「みんなのまなびば ぐるぐるの森」(以下、ぐるぐるの森)でのプログラミング体験事業。「とうほくプロコン2024」に応募する作品づくりが、いよいよ本格的にスタートしました。より良いものを作ろうと、大人も子どももさまざまなアイデアを出し合いながら、「こういうものがあったらいいな」を形にしていきます。今回は、オンライン体験でサポートしていた「裏ボス」こと阿部美貴さんも現地体験に参加しました。プログラミングを通してものづくりの楽しさや可能性を伝える、第6回の様子をレポートします。

実施レポート

フリースクール「ぐるぐるの森」でのプログラミング体験 第6回

【開催日時】2024年12月3日

【実施内容】「とうほくプロコン2024」に応募する作品の制作

実施内容 「とうほくプロコン2024」に応募する作品の制作

6回目のプログラミング体験事業が行われた12月3日は、ICTてらこやの代表理事・荒木義彦さんの誕生日でした。冒頭、子どもたちから似顔絵や手作りのキーホルダーがプレゼントされ、子どもたちの発案で腕相撲大会がスタートするなど、リラックスした雰囲気の中でプログラミング体験が始まりました。

子どもたちが自宅などで自主的に作品制作に取り組み、すでに作品の大まかな土台が出来上がっていました。ここから、さらにおもしろい仕掛けを作ろうとみんなでアイデアを考えていきます。

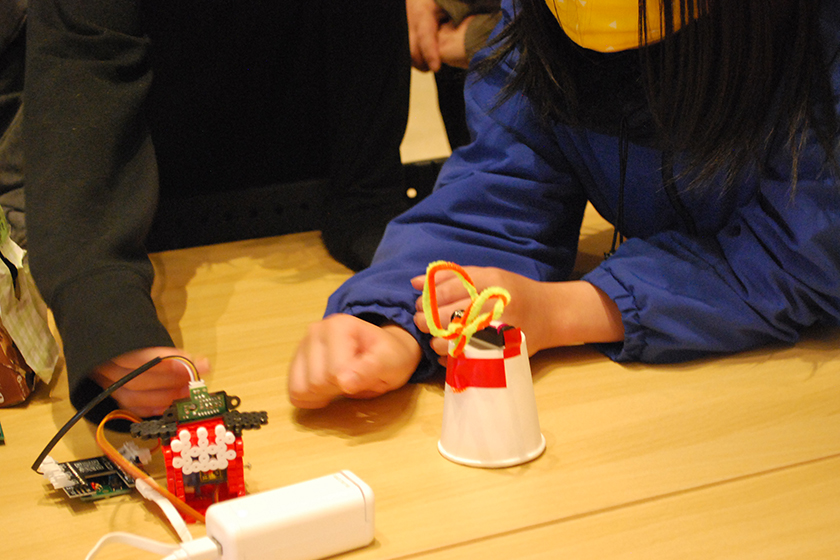

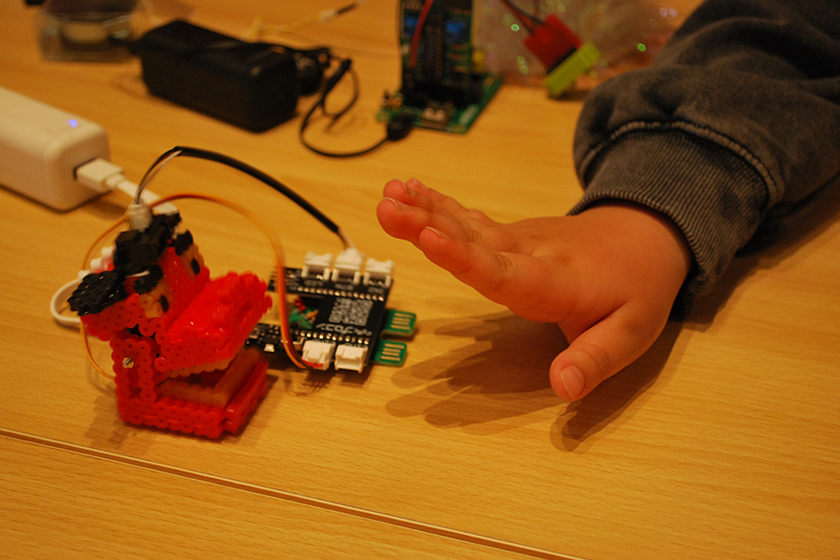

すると、阿部さんがさまざまな自作のおもちゃを取り出しました。モーターで動く紙コップや、センサーに手をかざすと「なんでやねん」という音声とともに手が動く空き箱で作った人形、同じく手をかざすと「アイス食べる?」と音声が流れる100円ショップのクリスマスツリーなど、これまで学んだ仕掛けを使い、簡単に手に入る材料で作られています。子どもたちも、夢中で遊び始めました。

手をかざすと「なんでやねん」と突っ込むおもちゃ

これを、荒木さんは学びにつながるスリーステップだと話します。「まずは、子どもたちが『自分で作れる』と知ることが大切です。すると、子どもたちはどういうものを作りたいか、どうすれば作れるかという『発想』をするようになります。そして、考えたものを作るために新しい方法を『学ぶ』ようになるのです。だから、僕たちがサンプルで出すものはかっこいいものでなくてもいい。身近なもので作れると知ってもらいたいと考えています」。

子どもたちは遊びながらアイデアの引き出しを増やし、可能性を広げていきます。

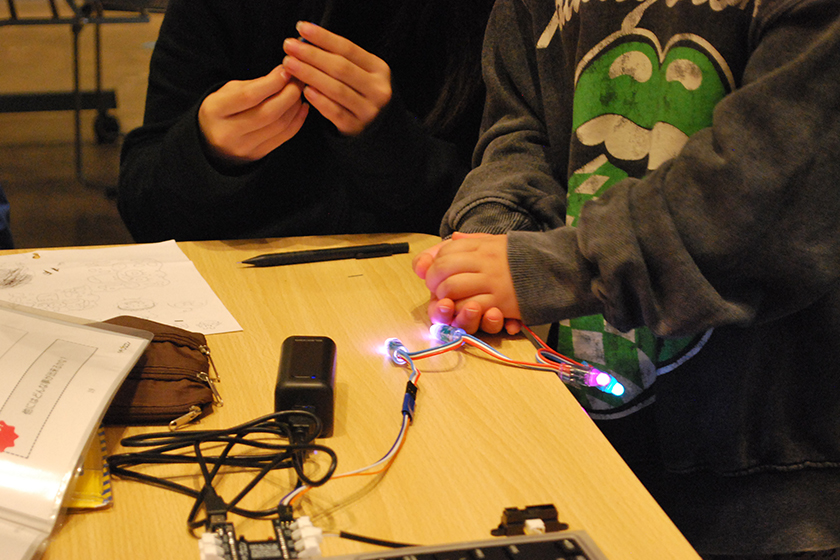

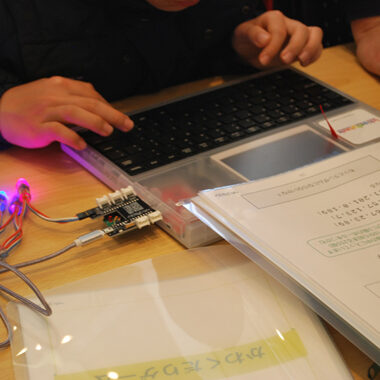

一通り遊び終わった頃、荒木さんが「LEDライトを光らせてみよう」と声を掛けました。子どもたちは慣れた様子でパソコンを出し、テキストを参考にしながらプログラミングを始めます。ここで、土台となる作品にどんな仕掛けがあったらおもしろいか、話し合いが始まりました。

さまざまな意見が出る中で、「レジンを使ったらどうか」という意見があがりました。先ほど、子どもたちが荒木さんにプレゼントしたキーホルダーもレジンで作ったそうです。すると、ぐるぐるの森のスタッフの方がすぐにレジンで小さなクマを作ってくれました。また、阿部さんはLEDライトのコードを伸ばしたり、荒木さんもLEDライトを光らせるプログラムを一緒に考えたりと、子どもたちのアイデアを形にするためのサポートに回ります。「なるべく子どもの言ったことを実現してあげたいですね」と荒木さん。阿部さんも、「子どもたちの発想を大切にして、私たちはできない部分だけサポートします」と話します。

「子どもたちはプログラミングだけを経験しているわけではなく、発想や制作の工程を通してさまざまなことを予備知識として学びます。こういった経緯が、総合的な学びにつながります」と荒木さんが話す通り、アイデアを形にしようと考える中で、「これを作るためにこれを知りたい」「これはどうなっているのか」と自主的に学ぼうとする姿勢がみられます。

阿部さんのサポートのもと、LEDライトを光らせるプログラムが完成しました。今回は、距離センサーが反応するとLEDライトの明るさが強くなるようにプログラミングしました。このLEDライトをどのような機構で組み合わせるか、どうやって基盤などを工作の中に組み込むのかも考えていきます。

距離センサーのプログラムを組み合わせてLEDライトの明るさを制御

最後に、阿部さんと子どもたちが、やりたいことやアイデアを紙に書き出していきました。アイデアを見える化したことで、子どもたちが今の状況を把握し、やりたいことやアイデアを整理することができます。次回も引き続き、「とうほくプロコン2024」に応募する作品づくりに取り組んでいきます。

ICTてらこや代表理事・荒木さんの思い

ぐるぐるの森の子どもたちやスタッフのアイデアをじっくりと形にした今回の現地体験。荒木さんは「学びは効率化してはいけない」と投げかけます。「コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスが教育現場でも使われていますが、効率化の中ではイノベーションは生まれません。子どもたちがアイデアを形にするためには、自主的に、総合的に学ぶ環境が必要だと思います」