2024年10月、一般社団法人ICTてらこや(以下、ICTてらこや)によるフリースクール「みんなのまなびば ぐるぐるの森」(以下、ぐるぐるの森)でのプログラミング体験事業が開催されました。今回は、前回体験したフルカラーLEDライトをさまざまな色に光らせるプログラミングと、オンライン体験で学んだ光センサーを使ったプログラミングを組み合わせます。ICTてらこやの代表理事・荒木さんが「子どもたちの発想の引き出しを増やしたい」と語る通り、子どもたちはプログラミングや自然の中での体験を通して、さまざまな感覚を身に付けています。

実施レポート

フリースクール「ぐるぐるの森」でのプログラミング体験 第4回

【開催日時】2024年10月17日

【実施内容①】フルカラーLEDライトを点灯させるプログラム作成

【実施内容②】フルカラーLEDライトの点灯と、光センサーを組み合わせたプログラム作成

実施内容① フルカラーLEDライトを点灯させるプログラム作成

ぐるぐるの森でのプログラミング体験事業も、今回で4回目。ぐるぐるの森代表の山内まどかさんから「プログラミングに興味を持ち、体験の時間を楽しみにしている子どもがいる」とのうれしい報告がありました。

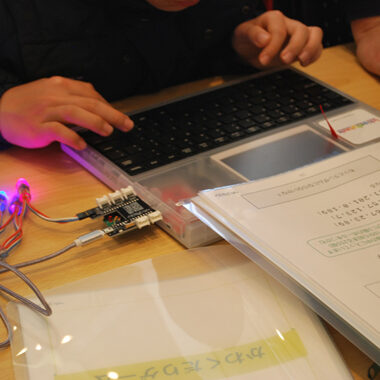

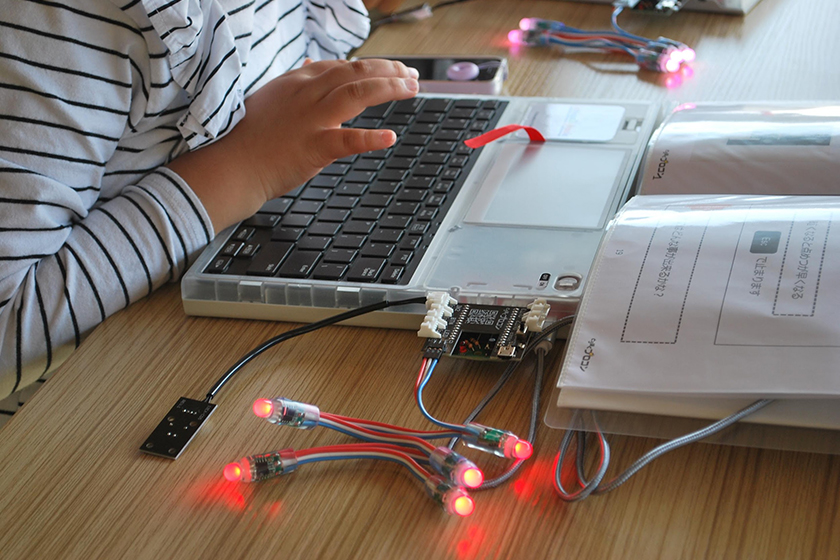

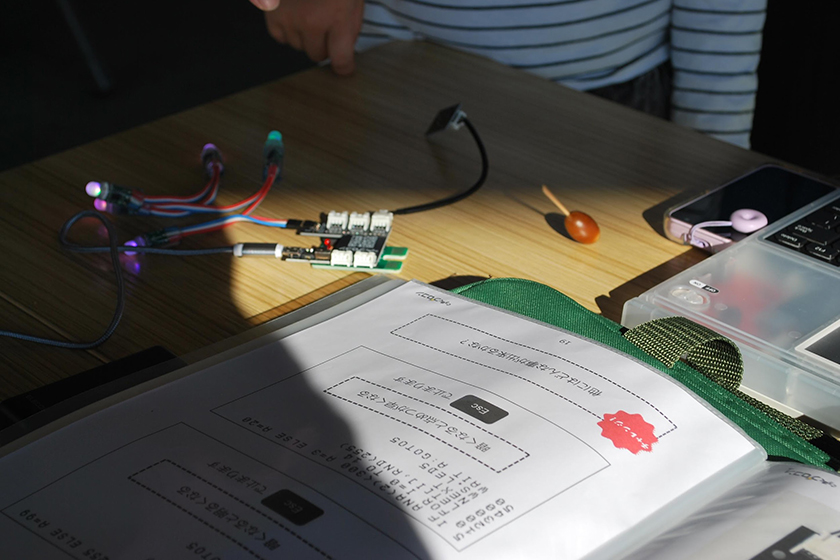

まずは、前回の現地体験で行ったフルカラーLEDライトを点灯させるプログラミングに取り組みます。今回は、山内さんやぐるぐるの森のスタッフといった大人も一緒に行います。

前回出席していなかった子どもには山内さんがプログラムの内容を教えるなど、みんなで話し合いながらプログラミングを進めていきます。このように、大人と子どもがともに学び、教え合うことが「理想のかたち」だと荒木さんは話します。「子どもたちがさまざまなことを体験できる場所を急速に増やすのは難しいかもしれませんが、地域の大人がそういった場をつくることはできます。そのときに、私や教える人がいなくても運営できるよう、組織が自走していくことが大切だと感じています」

プログラムを作成している間、大人からも子どもからもさまざまな質問や「思うように点灯しない」という声があがります。みんなで話し合ったり、荒木さんが確認したりと、大人と子どもという枠を超えて教え合う姿が印象的です。「やり方が分からなかったり、失敗したりしたときには、まずはどうすればいいのかを推測して試してみる“トライ&エラー”ができる人になってほしいですね」と荒木さん。子どもたちの探究する力、そして「試して、学ぶ」という経験を積み上げていきます。

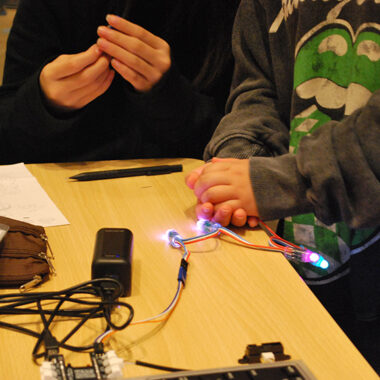

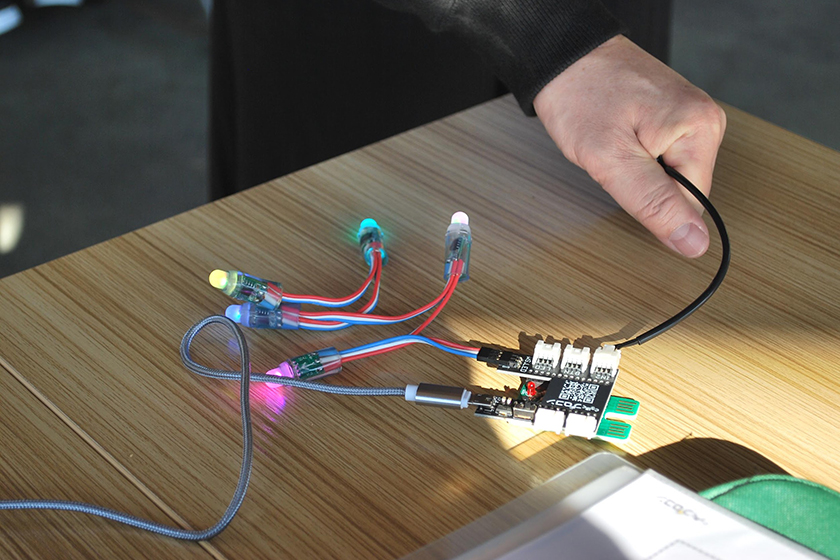

試行錯誤の末、ようやく、フルカラーLEDライトを好きな色に点灯させることができました。「ここまでは、あくまでフルカラーLEDライトを点灯させるというプログラムの基礎知識。大切なのは、この基礎知識を応用して何ができるのか考える力を育むということ。正解はありません」と荒木さん。ここから、フルカラーLEDライトの点灯とオンライン体験で学んだ光センサーとを組み合わせたプログラム作成に挑戦します。

実施内容② フルカラーLEDライトの点灯と、光センサーを組み合わせたプログラム作成

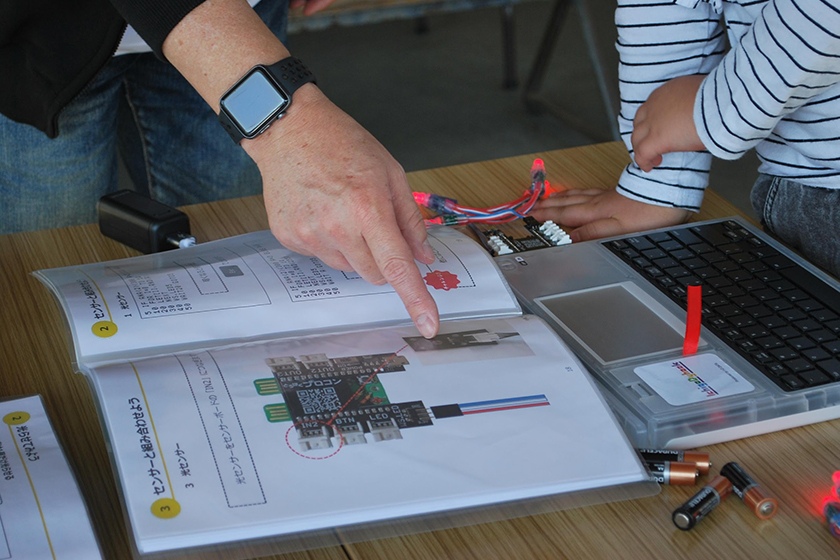

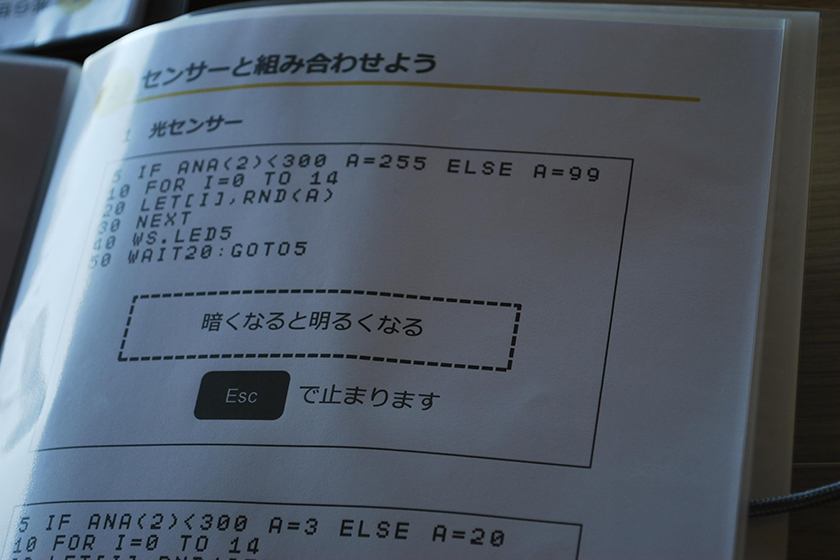

前回のオンライン体験では、光センサーを使い、暗くなると光が点灯するプログラムに挑戦しました。今回は、その光センサーとフルカラーLEDライトを組み合わせて、光の強弱によってフルカラーLEDライトの点滅を制御するプログラムを作成します。

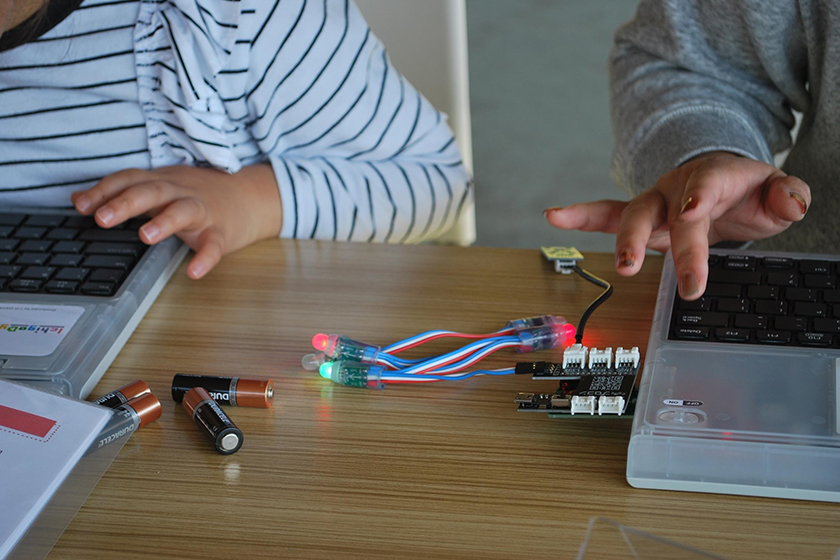

まずは、テキストに沿ってプログラミング言語を「IchigoDake」に打ち込んでいきます。テキストでは、暗くなるとLEDライトが明るくなるプログラムか、または点滅の速度が速くなるプログラムを選べるようになっています。子どもたちが選んだのは、点滅速度が速くなるプログラム。これまでよりも長文のプログラムになりますが、集中して打ち込んでいきます。

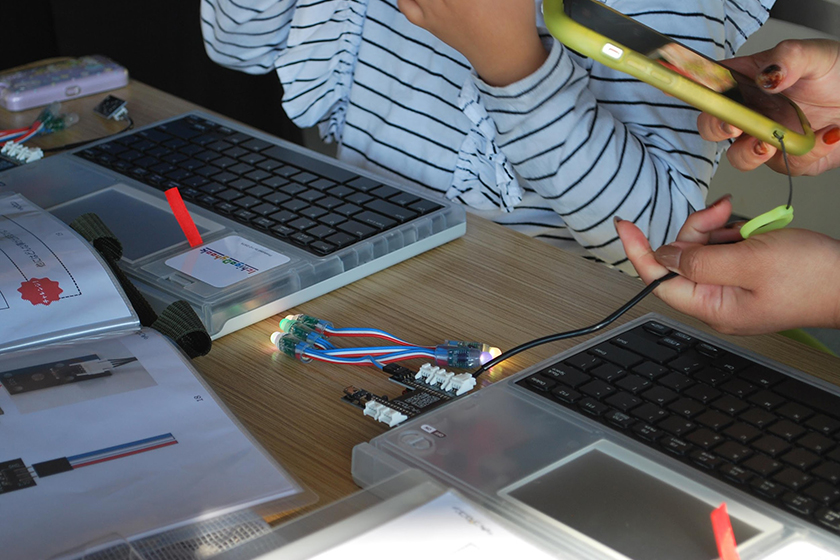

プログラミング言語を打ち込み終わった子どもが、荒木さんに声をかけました。想像以上のスピードと集中力に、荒木さんも「すごいな」と感心します。「子どもによって、どこかでスイッチが入る瞬間があるんです。そこからは、僕たちも驚くほど発想や行動が一気に変わっていきます」。一緒に取り組んでいたぐるぐるの森のスタッフも、プログラミングに成功。光センサーを手で隠して暗くするとLEDライトの点滅が早くなる様子を見せようと子どもたちを呼び寄せます。

「ここから、もっとおもしろくなるよ」と、荒木さんは作成したプログラムを保存し、光センサーとLEDライトがつながっていた拡張基板を「IchigoDake」から外してポータブル電源につなぎました。キーボードやモニターとつながっていたときと異なり、拡張基板や電源を箱などで隠せば、店舗で販売している商品と同じ原理になります。「これまでやってきたことが実験だとすれば、ここからが電子工作です」。子どもたちは、また一つ新しい可能性を見つけました。

途中、子どもがどんぐりに爪楊枝を刺したどんぐりゴマを持ってきて、荒木さんにプレゼントしました。動物園内を散策中に見つけたどんぐりで作ったそうです。「これにLEDライトをつけて、回転速度でライトの色が変わるようにすることもできるんだよ」と荒木さん。子どもたちも、そのアイデアに笑顔になります。

「今は、プログラミングでできることのパーツをつくっている状態です。このパーツをいかに多く持っているかが、子どもたちの引き出しの多さにつながります」と荒木さん。子どもたちは、これまでの体験から、できることのパーツを組み合わせる発想を身に付けていきます。「光センサーと組み合わせたLEDライトを、クリスマスツリーやリースに飾り付ければ立派なオブジェになる」と荒木さんがアイデアを出すと、「拾ってきたどんぐりや葉っぱを飾り付けるのはどう?」「園内にいる間に見られるよう、暗くなる前でも見られる工夫があるといい」など、新しいアイデアや意見があがりました。そのほかにも、「虫を捕獲できる装置があったらいいな」「植物を置きたいから、自動水やり器があったらいいかも」「夜間の小動物除けになるものをつくれないかな」といった意見がありました。そこで、12月から作品応募が始まる※とうほくプロコン2024に向けて作品を制作することになりました。これから、荒木さんが他のワークショップなどで使用しているアイデアシートを使いながら、子どもたちのアイデアや意見をもとに作品を制作していく予定です。

※とうほくプロコン…東北地域在住の小中学生を対象とした、プログラミングコンテスト

ICTてらこや代表理事・荒木さんの思い

「プログラミングに限らず、自然の中での体験などを通して、さまざまな引き出しを持ってほしい」と荒木さんは話します。そして、「引き出しに入っている多面的な知識を組み合わせることでこういうことができるのではないか」という発想をすることが大切だとしています。

「何かをつくるときに、まずは機構や仕組みを考えることが必要で、プログラムはそれを動かすためのツールです。ものをつくれる人は、人を笑顔にできる、幸せにすることができるんです。だから、ものをつくるマインドが、すごく大切なんです」