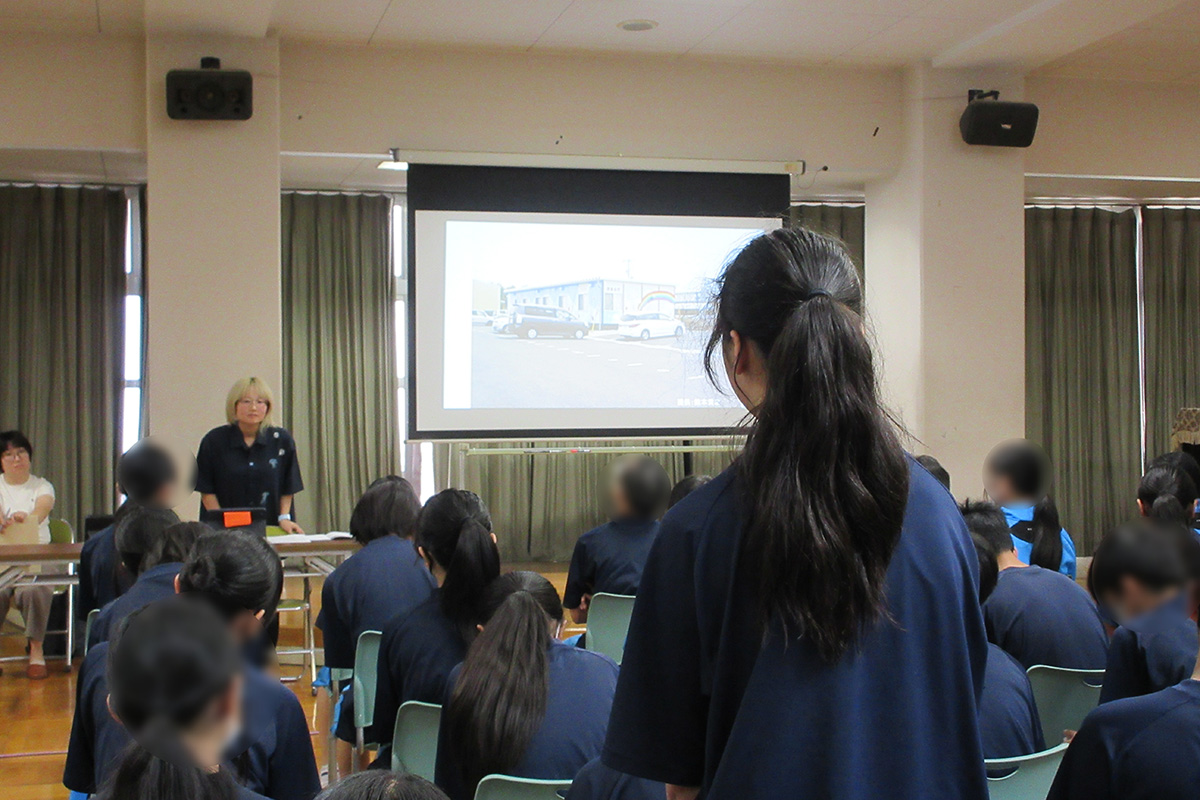

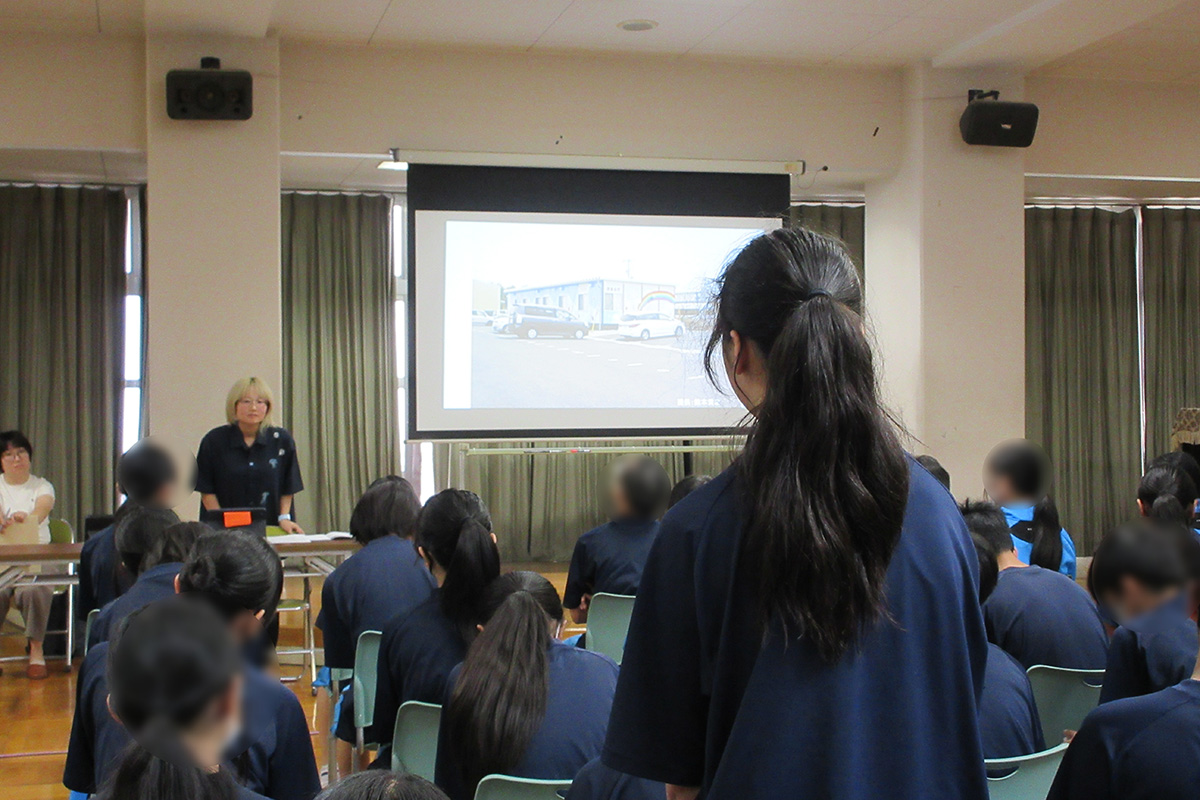

宮城県:登米市立佐沼中学校(中学1年生 128名)

テーマ:「教訓は、いのちを救う」~過去の災害から防災を学ぼう~

講 師:一般財団法人3.11伝承ロード推進機構

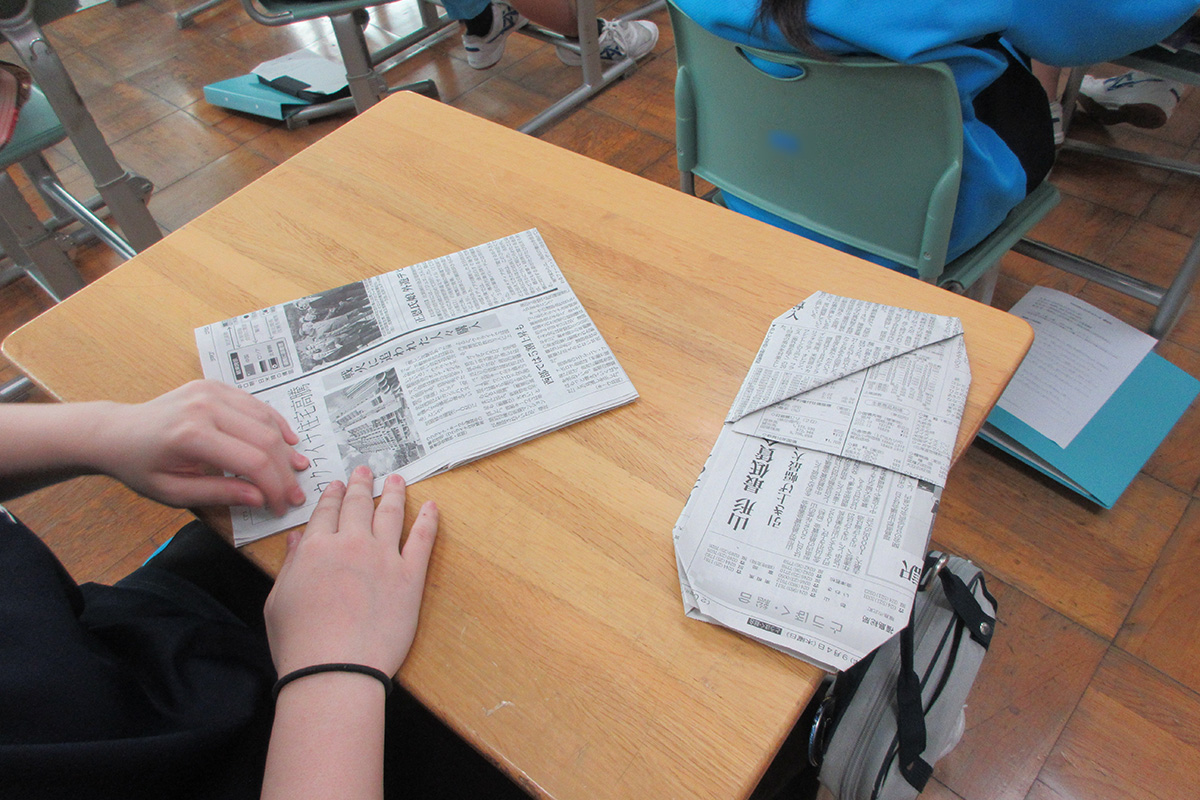

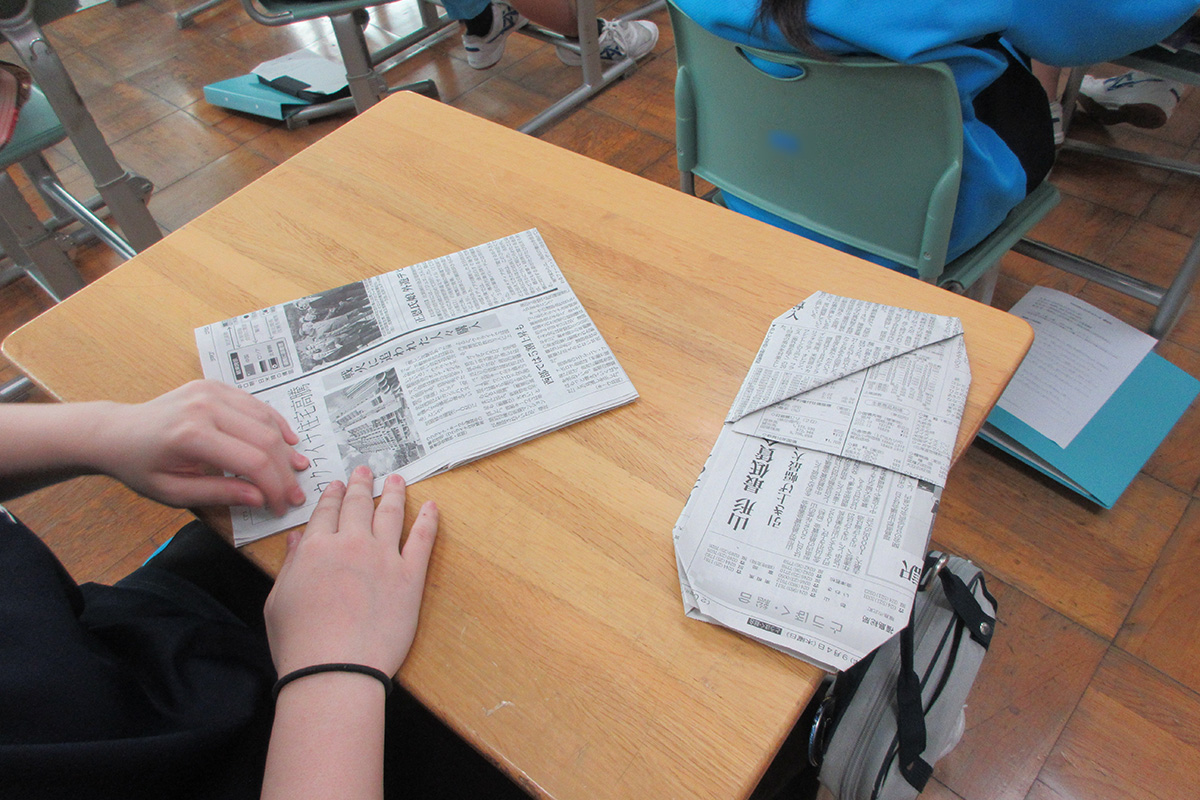

東日本大震災とはどのような地震だったのかを、被災した街や津波の様子、避難所生活の様子を映した画像などを通して理解した。今後もどのような災害が起こりうるか分からない中で、「自助・共助・公助」に必要な日頃の備えや災害発生時の行動について学習した。また、東日本大震災を経験した語り部(震災当時小学4年生)より、震災後から今までに経験したことや感じたこと、考え方の変化について話を伺い、自分の身を守るために、自分たちで何ができるかを考えた。体験学習では、防災グッズづくりとして、新聞紙でスリッパ、A3用紙で食器を作成。避難所での疑似体験として、震災直後・震災1ヶ月後・震災2ヶ月後の、それぞれ1人あたりの空間を確認し、避難所の狭さを確認した。避難所で起こり得る困りごとについて、どのような困りごとが起きるか、どのような解決策があるか、自分たちにできることは何か、について考えた。

感想

- 語り部さんの話を聞いて、東日本大震災はとても恐ろしいということが改めて分かりました。特に津波はとても速く、大きい波が狭い隙間からも入ってきて、さらに速くなるということに驚きました。

- まだ大きな災害にあっていない身として、災害のつらさや、そのあとの生活について聞き、改めて自分の生活は幸せなものなのだと実感しました。特に災害のあとの生活について、避難所でのプライバシーのない暮らしや、精神的なダメージがとても苦しいと聞いて、心の傷が癒えない人々がたくさんいると思うと、災害は人のすべてをうばってしまうのだと思いました。

- 震災直後の避難所での生活など、私の思っていた何十倍も大変でつらいことが起こっていたのだなと知ることができました。今日家に帰ったら、ハザードマップの確認や、非常食があるかの確認をしようと思います。

- 改めて日頃の「災害に備える」ことはとても大切だと思いました。また、これから自分の大切な人との何気ない日常を大切に過ごしていきたいです。